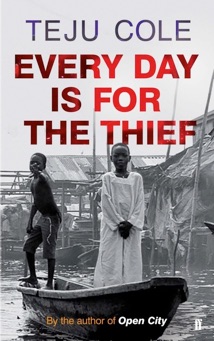

Teju Cole, Everyday is for the thief, Faber and Faber, 162 Seiten

Die Diebe spielen in Teju Coles „Every Day Is For the Thief“ eine große Rolle. Obwohl die Diebe, die dem Ich-Erzähler bei seiner Rückkehr nach Lagos fast ständig begegnen, sich sicher nicht als solche bezeichnen würden. Er kehrt nach 15 Jahren in den USA in seine nigerianische Heimat zurück. Wie fremd ihm diese geworden ist, merkt er schon, bevor seine Reise überhaupt losgeht: In Nigerias Konsulat in New York geht ohne das „soziale Schmiermittel“ Geld nichts voran, wenn es darum geht, einen neuen nigerianischen Pass zu bekommen. Dieses Gefühl der Fremdheit spürt der Erzähler in Lagos immer wieder: Die Farben sind dieselben wie früher, auch die Gerüche und Geräusche – aber seine „Annahmen über das Leben in einer westlichen Demokratie, über Legalität und verlässliche Prozesse aller Art“ sind in Lagos außer Kraft gesetzt. Er entdeckt eine Distanz zur Heimat, die seine gesamte Wahrnehmung bestimmt.

„Every Day Is For The Thief“ war Coles erstes Buch. In Nigeria ist es schon 2007 erschienen, in den USA und in England aber erst vor kurzem und in einer überarbeiteten Version. Die Distanz ist das Grundgefühl des Buches. Wenn der Erzähler sie doch einmal überwindet, schlägt sie in Frustration oder sogar Wut um. Nicht nur die ewige Korruption nervt ihn und macht ihn mutlos. Selbst das Haus seiner Tante und seines Onkels, ist nicht mehr dasselbe: Es ist als habe das Haus sich sanft ausgedehnt, während er selbst geschrumpft ist – sogar in einer ehemals vertrauten Umgebung bleibt ihm das Gefühl des Andersseins. Nigeria bringt ihn einfach aus der Fassung: Nichts funktioniert wirklich. Das Land scheint nichts Konstruktives zustande zubringen. Dafür floriert die Betrugsgeschäft mit Spam-Emails, wie sie mittlerweile jeder auf der Welt kennt. In Lagos nennt man die Mails, die Reichtum versprechen, „419“ nach dem Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch. Die, die diese Mails Tag und Nacht aus den boomenden Internetcafés verschicken, nennt der Volksmund „The Yahoo Boys“ oder einfach „Yahoo Yahoo“.

Der Erzähler entdeckt in Nigeria wenig Positives. Dieser nörgelnde Grundton ist ein Problem des Buches. Er stößt mich als Leser ständig zurück. Und dadurch verliert die Erzählung ungemein an Wirkung, obwohl sie viele spannende und gut beobachtete Momente und Situationen in den zum Teil sehr kurzen 26 Kapiteln enthält. Das Beklagen gesellschaftlicher Missstände dringt irgendwann nicht mehr durch – ein nöliges, nicht enden wollendes ceterum censeo des westlichen Bildungsbürgers.

Es gibt eine Ausnahme: Das ist die Geschichte des elfjährigen Jungen, der auf dem Markt einen Beutel klaut, verfolgt, gefangen, geschlagen und schließlich nackt auf der Straße angezündet wird. Das ist eine Geschichte von vielen Geschichten, „die dem Erzähler aus allen Richtungen zufliegen“. Es ist die eine Geschichte, die ich nicht vergesse.